Da hat Milram aber einen Bock geschossen.

Die haben sich doch tatsächlich erdreistet, ihre Zielgruppe auf limitierten Verpackungen von Käse genauso abzubilden, wie sie wirklich ist: heterogen und bunt – wie unsere Gesellschaft. Während viele aus eben dieser Gesellschaft die Illustrationen der Künstler*innen Josephine Rais, Danii Pollehn und Moritz Adam Schmitt feiern, kommt aus der rechten Ecke unserer Gesellschaft erwartungsgemäß aufrechte Empörung über diesen „Fehltritt“ der Firma Milram: Go woke – go broke war da noch einer der harmloseren Kommentare auf den ohnehin nie um Ausgewogenheit bemühten sozialen Plattformen.

Aha, Social Media und Rassismus: zwei Probleme in einem Shitstorm.

Das rechtfertigt einen kleinen Artikel darüber, warum wir Menschen so sind, wie wir sind, wer daran Schuld ist – und was wir tun können. Los geht’s …

Wie ein kleines Update im Betriebssystem unseren Fortbestand sicherte

Stellt euch vor: Neulich, vor mehreren zehntausend Jahren, stapft ein früher Verwandter sorglos durch den Tag. Plötzlich raschelt es im Gebüsch. Er hat sich damals aber nicht mit nervigen Analysen, differenzierten Theorien und wichtigtuerischer Besserwisserei aufgehalten, sondern gehandelt. Schnell. Denn: Rascheln → Tiger → Gefahr – und schon war der Autopilot aktiv. Ohne viel Nachdenken. Klischees und Vorurteile wurden schon sehr früh in der Evolution zu einem lebensrettenden Teil unseres „Betriebssystems“ – und sie haben sich seitdem kaum verändert. Leider, denn diese schnellen Mustererkennungen lassen sich heute gnadenlos ausnutzen. Von Politikern oder von Werbern.

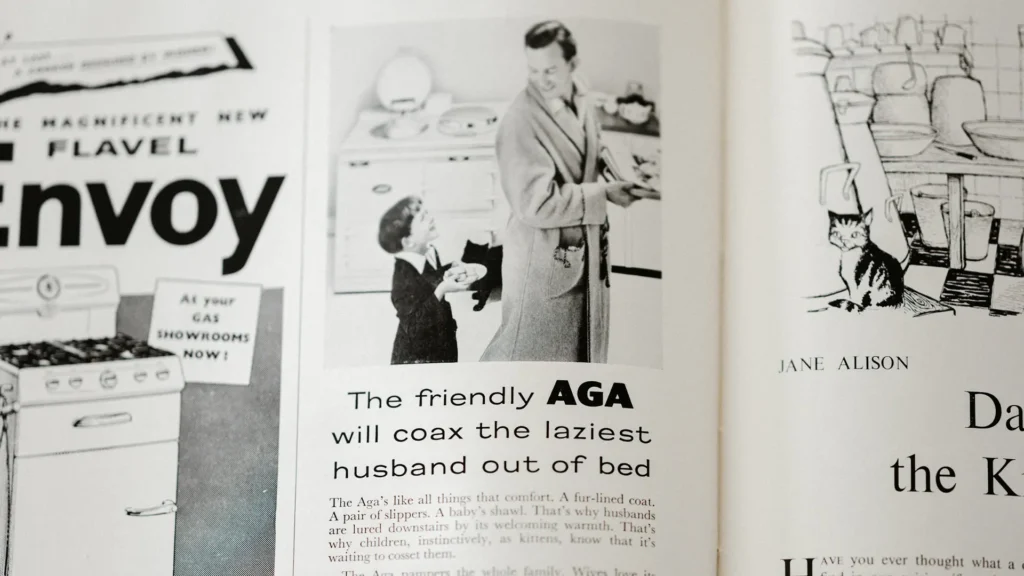

Diese mentalen Abkürzungen haben sich tief in unser limbisches System eingebrannt. Statt alles von Grund auf zu prüfen, greifen wir auf Schubladen zurück. Evolutionär genial – kulturell mitunter fatal. Denn was uns früher vor dem Säbelzahntiger rettete, verwandelt sich heute in Werbeklischees, die uns sagen: „Die Holländer sind blond, freundlich und bringen Käse“, „Männer sind stark und reparieren Waschmaschinen“, „Frauen lächeln, wenn sie Joghurt essen“. Willkommen in der Werbewelt, wo aus uralten Mustern Marketing-Algorithmen werden.

Warum Werbung Klischees liebt: Effizienz schlägt Differenzierung

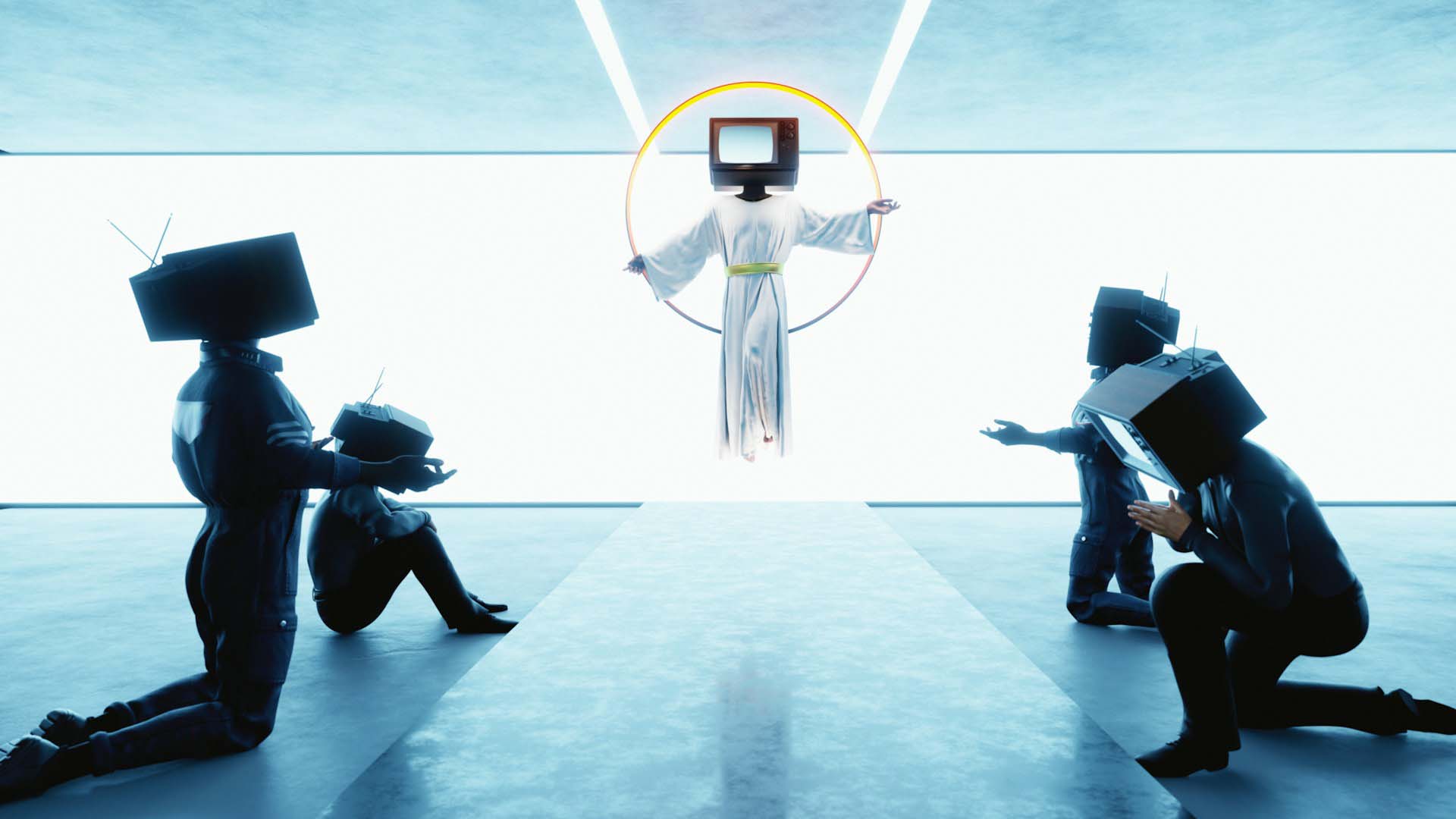

Werbung hat ein simples Ziel: in Sekundenbruchteilen Aufmerksamkeit erzeugen und Emotionen wecken. Unser präfrontaler Cortex – das Zentrum für kritisches Denken – ist langsam und träge. Aber unser limbisches System, inklusive Amygdala, liebt einfache Bilder. Genau hier setzen Stereotype an.

Ein Stereotyp ist wie ein QR-Code fürs Gehirn: Wir scannen es, und zack – die Botschaft ist da. „Frau Antje“, zum Beispiel: ein freundliches holländisches Fräulein im Trachtenhäubchen, das Käse serviert. Niemand muss wissenschaftlich überzeugt werden, dass es in den Niederlanden Kühe, Windmühlen und Gouda gibt. Das Bild genügt. Die Assoziationen wandern direkt ins emotionale Gedächtnis.

Die Logik dahinter: Je einfacher das Bild, desto größer die Chance, dass es hängenbleibt. Werbung will keine Realität abbilden, sie will Narrative prägen. Stereotype sind die visuelle Kurzschrift dafür.

Alles klar, verstanden. Aber das ist doch nicht schlimm, oder?

Ja, nein, vielleicht – kommt drauf an. Die schnelle Reaktion hat unzählige unserer Vorfahren gerettet, die ebenso schnell wirkende Werbebotschaft unzählige Produkte verkauft – aber um welchen Preis?

Dass Deutsche bei Holland an käseverkaufende blonde Damen denken, mag harmlos wirken. Doch da möchte die brünette IT-Managerin aus Rotterdam gern ein paar Takte über Vorurteile mitreden.

Die Schattenseiten der Stereotype

Stereotype bestätigen und zementieren Vorurteile. Einige Beispiele:

Frau Antje (Niederlande):

Seit 1961 serviert sie Käse und das Bild eines heiteren, naturverbundenen Milchlands. Eine Reduktion – aber in deutschen Köpfen jahrzehntelang erfolgreich.

Meister Proper (USA/international):

Ein muskulöser, kahlköpfiger Saubermann. Verkauft wird nicht nur Reinheit, sondern ein ganzes Männerbild: Stärke, Kontrolle, magische Effizienz. Als es in den 2000ern eine „sexy“ Version gab, waren viele irritiert – das Stereotyp war zu stark einbetoniert.

Marlboro-Mann (USA):

Ein Cowboy als Inbegriff von Männlichkeit und Freiheit. Dass das Testimonial mehrfach ausgetauscht werden musste, weil die Models an Lungenkrebs starben? Geschenkt.

Onkel Ben’s, jetzt: Ben’s Original (USA):

Jahrzehntelang verkörperte ein älterer schwarzer Mann Freundlichkeit und Verlässlichkeit. Heute gilt das als problematisch: koloniale Assoziationen, rassistische Stereotypisierung. Die Marke tritt nun neutraler auf.

Kinder-Schokolade (Deutschland):

Ein süßes Kindergesicht vermittelt Unschuld und Vertrauen. Auch wenn im Riegel mehr Zucker als Unschuld steckt – das Bild entfaltet seine Wirkung.

Werbung verstärkt gesellschaftliche Muster:

- Geschlechterrollen: Frauen lächeln beim Kaffee trinken, Männer grillen und bedienen gerne Technik – kein Spiegel der Realität, sondern ihrer Verzerrung.

- Ethnische Stereotype: Italiener = Pasta, Asiaten = Reis, Franzosen = Baguette, Deutsche = Schnitzel. Kulturelle Vielfalt wird zur Karikatur.

- Körperbilder: Von makellosen Models bis Photoshop-Glättung. Die Botschaft: Nur wer perfekt ist, ist glücklich. Folge: Essstörungen, Selbstzweifel, gesellschaftlicher Druck.

Fazit: Werbung ist wie ein endloser Spiegelkorridor – wer dieselben Bilder immer wieder sieht, hält sie für Wahrheit.

Was passiert, wenn ein Unternehmen Klischees bricht?

Spannend wird es, wenn Marken die Schablonen zerreißen – und genau dadurch Aufmerksamkeit erzeugen.

- Dove „Real Beauty“ (ab 2004):

Vielfalt statt Perfektion. Revolutionär, erfolgreich, medienwirksam. - Benetton (1990er):

Provokation pur. Diversity und Tabubruch. Polarisierend, aber prägend. - Edeka (2019):

Männer als Haushaltschaoten, Frauen als „Macherinnen“. Ergebnis: Shitstorm, Lob, Debatte – und maximale Reichweite. - Nike „Dream Crazy“ mit Colin Kaepernick (2018):

Klare Haltung gegen Rassismus. Boykott + Solidarität. Umsatz steigt.

Erkenntnis: Werbeklischees zu durchbrechen ist riskant – aber in Zeiten von Social Media kann genau das den Unterschied machen. Wichtig ist: Es muss glaubwürdig sein.

Was lernen wir daraus?

Milram zeigt uns: Es reicht schon, ein paar niedlich illustrierte Menschen auf eine Verpackung zu drucken, um einen Shitstorm auszulösen. Weil das gewohnte, blonde Bild gestört wird. Und wir merken: Wir sind gefährdet.

In den USA zeigt sich, wohin das führen kann: Wähler, die sich von plakativen, aggressiv vorgetragenen Stereotypen blenden ließen – „illegal“, „Verbrecher“, „Abschaum“ – sehen plötzlich, wie ihr gut integrierter Nachbar abgeschoben wird.

Merke: Stereotype wirken schneller als Vernunft – sie überlisten Intelligenz und Rationalität.

Wie wir uns wehren: Medienkompetenz mit Augenzwinkern

- Erkennen:

Welches Klischee wird bedient? Wem nützt es? - Parodieren:

Humor ist ein wirksames Gegenmittel. Je mehr wir über Stereotype lachen, desto weniger Macht haben sie. - Diversität einfordern:

Unternehmen reagieren auf Druck – besonders auf den der sozialen Medien. - Bewusst konsumieren:

Marken, die Vielfalt ernst nehmen, verdienen Aufmerksamkeit. Kaufkraft ist Stimmkraft.