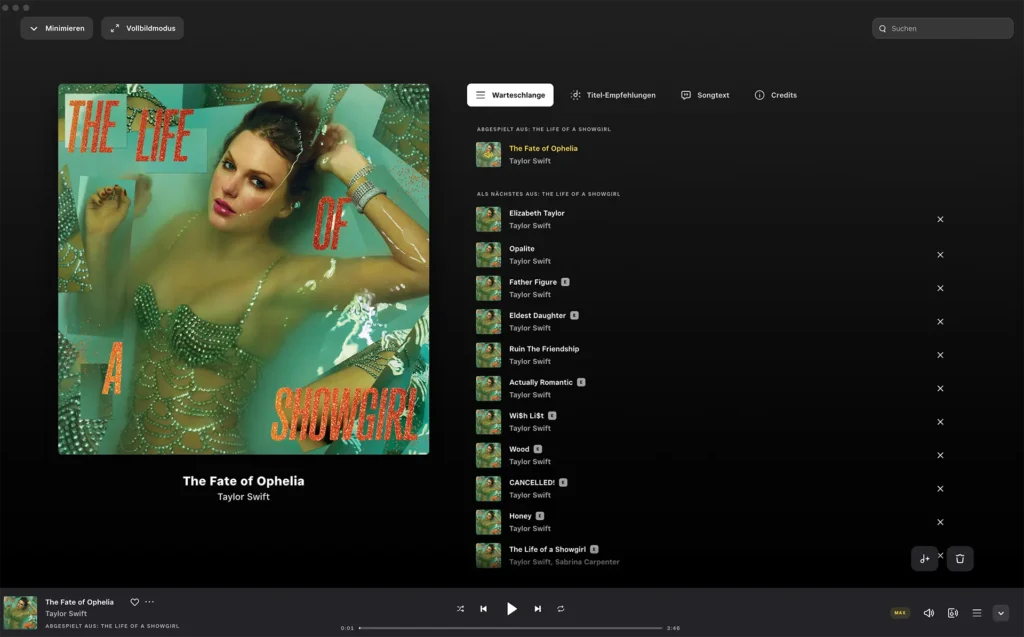

„Every eldest daughter

was the first lamb to the slaughter

So we all dressed up as wolves

and we looked fire“Eldest daughter – Taylor Swift

Taylor Swift: Popstar, Showgirl, Generationenstimme

Für klare Verhältnisse hau ich den Hammer gleich mal am Anfang raus: Ich finde die neue Taylor Swift richtig klasse.

Ist dir egal? Das sollte es auch.

Findest du in Ordnung? Auch gut.

Immerhin hat Taylor selbst anderthalb Jahrzehnte darauf hingearbeitet, den inneren Swiftie in allen möglichen äußeren Formen, Ausprägungen und Altersgruppen vor derselben Bühne zu versammeln. Niemand muss sich mehr rechtfertigen oder gar schämen, was er gern hört. Oder erklären, warum.

Die Ära der Musikkritiker ist vorbei – die Meinungshoheit wurde, wie so vieles andere auch, digitalisiert und demokratisiert. Ob tatsächlich studierter Musikwissenschaftler oder Rotwein-beseelter Germanistikabbrecher mit Schülerband-Expertise: Vom hohen Ross herab dem Volk einen Serviervorschlag in die Bedienungsanleitung des Lebens zu schreiben, hat ausgedient.

Warum gibt es überhaupt Musikkritiker – wir haben doch alle Ohren?

Danke, dass du fragst.

Als Hobby-Nörgler mit zwei Wartesemestern Musikwissenschaft im Gepäck muss ich bei so etwas zwanghaft die Klappe aufreißen. Also schauen wir mal kurz zurück, wie die Lage neulich – so etwa um 1748 – aussah:

Der gute Herr Bach hatte sich als Organist profiliert und mit seinen Beiträgen zur Mehrstimmigkeit die gesamte Branche deutlich nach vorn gebracht. In der Kirchenmusik reichte der Einfluss Palestrinas mit seiner ausbalanciert kontrapunktischen Vokalpolyphonie zwar noch bis ins 19. Jahrhundert, aber Bachs Fugen waren der heißeste Scheiß. Tatsächlich kann einen so eine Komposition in ihrer Eleganz auch heute noch begeistern.

Umso schwerer zu verstehen, wie manche modernen Pop-Simplomaten mit Hauruck-Melodien, parallel herumgerutschten Mehrstimmigkeitssimulationen und der intellektuellen Tiefe von drei Metern Feldweg Chartplatzierungen erreichen.

Anyways: Der Drops war noch nicht gelutscht, als Johann im reifen Alter mit seinem Werk Die Kunst der Fuge startete – als Notation. Nicht aus Vergesslichkeit, sondern wegen akademischer Würden. Das ist eine andere Geschichte; wichtig ist, dass er damit nicht fertig wurde, weil er 1750 verstarb.

Allzu menschlich: Fast sofort starteten Interpretations- und Vollendungsversuche, die bis heute anhalten. Zunächst noch im engen Kreis der kulturellen Eliten, bis um 1800 die Aufklärung in die Geschichte platzte – und der Musikkritiker geboren wurde.

Alle sollten an Musik teilhaben, aber weil Mobilität noch mühsam und lebensgefährlich war (vgl. Kamener Kreuz), musste man den Menschen eben erzählen, wie schön und einmalig das kulturelle Erlebnis war, das leider nur 43 Besserverdienende und Führungskräfte besuchen konnten. (Lehnsherren, Könige und Ähnliches hatte man – teilweise per Guillotine – bereits abgeschafft.)

In den folgenden Jahren war die Musikkritik fester Bestandteil der Informationskultur, die wiederum fest in der Hand klassischer Medien lag. Kritiker waren hoch angesehen. Niemand widersprach oder stellte Nachfragen – auch, weil kaum jemand Zeit und Nerven hatte, neben dem Alltag über die schönen Künste nachzudenken.

Wir erinnern uns: Wirtschaftskrisen, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg – sowas hält normale Bürger ganz schön auf Trab.

Und alle so Yeah, Yeah, Yeah …

Das gemütlich-selbstgefällige Welterklären crashte erst in den sechziger Jahren. Klassendenken und die vermeintliche Wertschätzung der schönen Künste eskalierten in herablassenden Texten, die die jungen, nach dem Krieg auf die Bühnen drängenden „Künstler“ niedermachten – und in denen das Repertoire auch schon mal als Affenmusik und der Gesang als Blöken bezeichnet wurde.

Hier stieß die Musikkritik erstmals an eine Grenze. Plötzlich hatten viele Menschen Zugang zur Kunst. Die Mehrheit – und nicht mehr nur das Handwerk oder gar der Kritiker – entschied über gut oder schlecht, Erfolg oder Misserfolg. Massenmedien machten Musik zu einem gesellschaftlichen Phänomen.

In Anbetracht des Ansehens, das diese Künstler heute genießen – die Stones, die Beatles und andere – wirken diese Kritiken heute noch lächerlicher und unnötiger als damals. Man könnte glauben, danach wäre die Sache erledigt gewesen.

Pustekuchen.

Die guten Jahre

Die Musikkritik schleimte sich zurück in die Herzen der Leser, berichtete wohlwollend über Helden wie Hendrix und Clapton, suhlte sich in Lobhudeleien über fantastische Virtuosen. Zu Recht.

Die Ära der Genannten – plus Duane Allman, Rory Gallagher und viele andere – war die Ära der Instrumentalgötter.

Wie gesagt, wir reden hier nicht über Jazz. Kritiker, die den II-V-I-Modulationen eines Charlie Parker in der Geschwindigkeit von Ornithology folgen können, sind relevante Gesprächspartner.

Die anderen, die Anfang der 1990er-Jahre schon wieder ignorierten, dass etwas Wichtiges passierte, und sich über Nirvanas Dilettantismus lustig machten – die sind das Problem.

Das klebrige Ende: Hair-Rock

Keine Ahnung, wie man schon wieder eine gesellschaftliche Entwicklung verpassen konnte, die sich mit Musik ein Sprachrohr verschaffte. Das war nun wirklich nichts Neues mehr. Hatten sich alle Kritiker mit der amtierenden Generation Haarspray-nutzender Shredder mit Frankenstrats und Spandexhosen als Krone der musikalischen Schöpfung abgefunden?

Das Publikum jedenfalls hatte keinen Bock mehr, gab der großen Schwester den Lidschatten zurück und wechselte wieder in bequeme Jeans, anstatt sich in viel zu engen Hosen die Eier abzuklemmen und dann schlechtgelaunt Aggro-Stadion-Rock mitzugrölen.

Grunge war kein handwerkliches Highlight – aber wieder mal die Stimmung einer Generation.

Die springt nicht weit genug …

Schreiberlinge, die das erlebt haben, sitzen teilweise noch im Amt und schreiben Rezensionen der neuen Taylor-Swift-CD, als wäre das alles nicht passiert. Als wäre es wichtig, dass sie „nur“ poptypische Schemata und gefällige I-V-VI-IV-Akkordfolgen nutzt. Als wäre es egal, dass sie eine der kulturell resonantesten Künstlerinnen der Gegenwart ist. Klar darf man – und sollte man – jeden Künstler kritisieren. Aber man mäkelt nicht am Stabhochspringer wegen der fehlenden Weite herum.

Dass Taylor es in einer inzwischen 20 Jahre andauernden erfolgreichen Karriere nicht nur geschafft hat, Millionen Mädchen und junge Frauen emotional anzusprechen, sondern auch zuzuhören und zu antworten – per Social Media, in Videos, als Easter Eggs, in Konzerten. In Geschichten, die praktischerweise mit Musik erzählt werden.

Sie ist gewachsen, hat sich verändert, sich ausprobiert. Ist gescheitert, angegriffen worden, hat sich aufgerappelt und ist besser zurückgekommen. Hat ihren Fans die Chance gegeben, sie dabei zu begleiten – in Sicherheit zu sein. Hat Meinung, Standing und Charakter.

Ihr Einfluss ist noch nicht abzuschätzen, aber kaum jemand hat Frauen so eng begleitet, gesünder, sicherer und glücklicher aufzuwachsen.

In Zeiten gesellschaftlicher Spaltung, von Hass und Hetze im Internet und auf politischen Bühnen ist es eigentlich unglaublich, dass jemand eine Karriere damit verbringt, Menschen zusammenzubringen – Mädchen, Frauen, Väter, Onkel, Tanten, Partner, Ehemänner, Töchter und Söhne.

Und jetzt soll mir bitte noch einmal jemand erklären, woran sich Journalisten eigentlich stören?

Dass die CD auch hätte besser sein können?

Brauchen wir wirklich noch Musikkritiker – oder können wir selbst entscheiden?

Respekt und ein ruhiges Gespräch mit jedem, der meint, dass es nicht sein Lieblingsalbum ist. So geht das.

Meins ist es. Jedenfalls eins davon.

Und es wird wieder eine Weile dauern, bis ich über grandiose Textzeilen hinwegkomme. Oder auch nicht.

Da stehen alle Swift-Werke in einer Reihe mit Dylan, Springsteen, Gord Downie, Ian Hunter, Kendrick Lamar …

Und musikalisch?

Ich höre nicht immer Taylor Swift.

Aber wenn – dann hören auch die Nachbarn Taylor Swift.

Als Nicht-Kritiker und Konsument bleibt nur noch zu sagen:

Mir gefällt die Platte tierisch gut.

Ich könnte es begründen – aber ihr ahnt schon, dass das etwas mit meinem Charakter als sprachverliebtem Grübel-Monster zu tun hat. Also eher nicht übertragbar oder für andere Menschen nachvollziehbar.

Wem das am A… vorbeigeht und wer das Album einfach beim Putzen oder Kochen nebenbei hört, wird sich freuen, dass Max Martin einen wirklich guten Job gemacht hat – was Sound und Arrangement angeht.

Nachtrag

Wir erleben einen technologischen Wandel, glauben aber, einen gesellschaftlichen vermeiden zu können. Leider fordert die Digitalisierung Opfer: Die Tageszeitung mag inhaltlich ausgewogener sein als die Kommentarhölle in Social Media – ist aber schon während des Drucks veraltet. Als Medium kann sie weg.

Wie man recherchiert und Fakten checkt, können Journalistinnen und Journalisten allerdings besser als der Zeitzeuge, der auf X-Twitter in Echtzeit postet, dass Uma Thurman am Flughafen einen Kaffee trinkt.

Warum konzentrieren sich Journalistinnen und Journalisten also nicht auf tiefgehende, fundierte Berichterstattung, auf die man sich verlassen kann? Auf Beiträge, die lange relevant bleiben?

Könnten Musikkritiker wieder dabei helfen – Musik zu entdecken?

Auf kleinere Veranstaltungen, Newcomer und Nischen hinzuweisen, die im Lärm der Echtzeitmedien überhört werden?

Mit Häme verdient man zwar Geld: Wenn ein*e Große*r stolpert, stürzt man sich drauf – in dem Wissen, dass Schadenfreude Klicks und Auflage bringt.

Aber eigentlich ist nicht die Berufsgruppe Musikkritiker obsolet geworden. Es braucht nur ein neues, angepasstes Geschäftsmodell.

Wäre doch schön, kulturelle Vielfalt, die im Kleinen blüht, zu fördern, statt sie auf dem Weg zu den großen Medienereignissen zu zertreten.

Wer eine Idee hat – bitte melden.