Selbstgespräche – das klingt erstmal nach „Oh nein, jetzt ist es soweit“. Dabei sind sie eigentlich eine ziemlich clevere Überlebensstrategie in einer Welt, die wir nonstop irgendwie einordnen und verarbeiten müssen. Wir sehen und erleben den ganzen Tag über Dinge, egal ob auf Social Media, in den Nachrichten oder beim Versuch, im Supermarkt das Orangenöl zu finden, das wir unbedingt für dieses eine Rezept brauchen. Kein Wunder also, dass unser Kopf im Dauerbetrieb läuft und innere Ruhe längst zum Luxusgut geworden ist. Die Fähigkeit, unsere Gedanken zu ordnen und innere Klarheit zu gewinnen, ist wichtiger denn je, um mit den ganzen Eindrücken umzugehen, die den lieben langen Tag auf uns einprasseln.

Wir hätten da einen Vorschlag, der nichts kostet und wirklich was bringt: Führ doch einfach mal Selbstgespräche.

Ja, richtig gehört. Rede mit dir selbst.

Zugegeben, im ersten Moment erscheint dir das vielleicht ein bisschen seltsam. Aber hör mal zu, du kleiner Schlingel: Aktuelle Studien belegen die Vorteile dieser gewöhnungsbedürftigen Praxis. Die vielen kleinen Unterhaltungen mit uns selbst helfen beim Denken, Planen und bei der Gefühls-Regulation. Lass uns einen kurzen Blick auf die Forschung werfen und dir erklären, wie du Selbstgespräche im Alltag sinnvoll nutzt.

1. Die Entwicklung innerer Gespräche

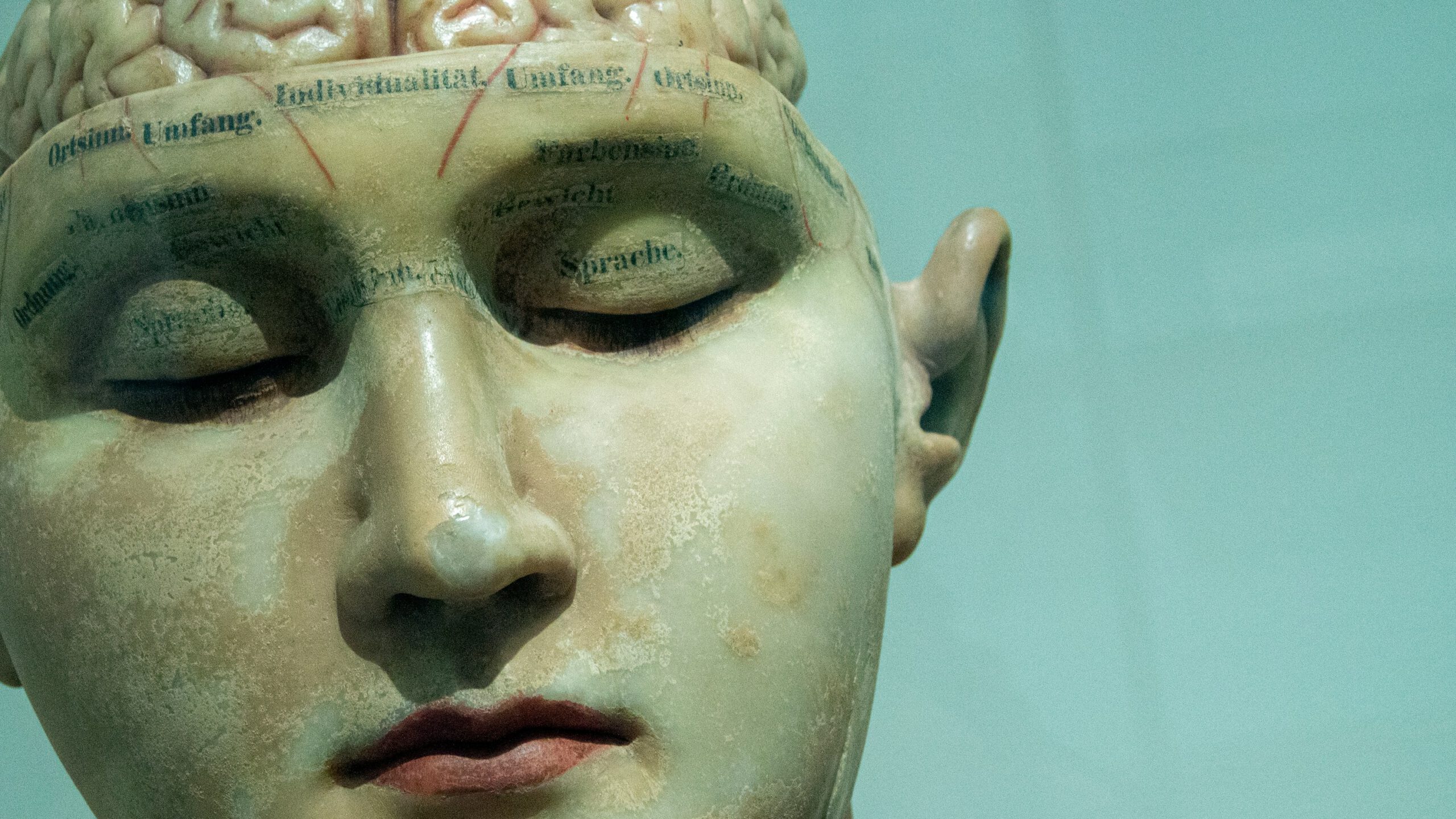

Innere Stimme, Gedanken-Monolog, stilles Gelaber – nenn’s wie du willst. Was feststeht: die Stimme im Kopf ist ein zentrales Werkzeug menschlichen Denkens, für das man sich nicht schämen muss. Kinder führen ihre Selbstgespräche übrigens ganz offen. Sie kommentieren ihr Lego-Bauprojekt, geben sich selbst Anweisungen („Jetzt kommt das Dach!“) und spielen Mini-Dramen mit Playmobil durch. Das ist völlig normal und laut Entwicklungspsychologe Lev Vygotsky sogar entscheidend fürs Denkenlernen. Je älter wir werden, desto leiser wird es, weil die Stimme nach innen wandert.

Im Erwachsenenleben übernimmt die innere Stimme dann andere Aufgaben: Planung, Fokussierung, Problemlösung und Selbstregulation – zumindest in den meisten Fällen. Neurobiologisch läuft dabei fast das Gleiche ab wie beim echten Sprechen mit anderen Menschen, nur redet dein Gehirn in diesem Fall quasi mit sich selbst über dich.

Was heißt das für dich? Wenn du mit dir selbst sprichst, egal ob laut oder im Kopf, dann ist das nicht zwangsläufig ein Zeichen von Einsamkeit oder Merkwürdigkeit – sondern eher ein Indiz dafür, dass du ein funktionsfähiges Gehirn besitzt.

2. Wer redet da?? Und worüber eigentlich?

Wie oft und aus welchem Grund Selbstgespräche geführt werden, ist abhängig von verschiedenen Faktoren. Fest steht: fast alle tun’s, aber nicht alle geben’s zu.

Die meisten Menschen führen regelmäßig Selbstgespräche – mal leise, mal laut, mal in Dauerschleife. Die Themen betreffen verschiedene Bereiche, beispielsweise Planung („Wann muss ich die neue Ausgabe von subzeroes bestellen?“), Motivation („Komm schon, es ist nicht so schwer den Führerschein zu machen!“), Reflexion („Warum hab ich den Post von Christian Wolf geliked?“) aber auch Emotionen („Beruhig dich, es ist nur eine Sprachnachricht“). Laute Selbstgespräche passieren oft in Stressmomenten oder wenn man sich selbst motivieren muss. Also kein Grund zur Sorge, wenn du auf dem Weg zur Prüfung murmelst: „Ich kann das, ich kann das…“ – das ist schlicht neuronale Selbstunterstützung.

Kurz gesagt: Ob du leise in Gedanken mit dir redest oder laut: es ist normal. Es gibt aber eine Sache, die du unbedingt beachten solltest: die Art und Weise, wie du mit dir sprichst.

3. Wann Selbstgespräche hilfreich sind

Die Forschung ist sich einig: Selbstgespräche können deine mentale Performance pushen – wenn sie konstruktiv sind.

Zum Beispiel kann es in emotionalen oder stressigen Situationen helfen, gut mit sich selbst zu sprechen. Aussagen wie „Ich krieg das hin“ reduzieren Frust und erhöhen deine Konzentration. Auch in Sachen Schule, Uni oder Arbeit können Selbstgespräche dabei helfen, Gedanken zu strukturieren und Dinge zu verstehen. Generell gilt: Wer mit sich selbst spricht, kann Handlungen besser planen, Hemmungen durchbrechen und Motivation erzeugen.

Vorsicht: Negative Selbstgespräche, in denen du denkst „Ich kann das sowieso nicht“, sind mentale Sabotage. Sie drücken nicht nur deine Stimmung, sondern auch dein Selbstwertgefühl. Sprich einfach mit dir selbst, wie mit jemandem, den du magst.

SO – und jetzt wird’s praktisch: Drei Dinge, die du ab heute tun kannst

- Hör dir selbst zu

Achte darauf, was du dir den ganzen Tag erzählst. Beobachte das ohne Bewertung. Allein das kann destruktive Muster entlarven oder dir zeigen, dass du schon ganz gut mit dir umgehst.

- Sprich aktiv mit dir

Egal ob laut oder leise: Wenn du vor einer Herausforderung stehst, sag zu dir selbst: „Ich bin vorbereitet.“ „Ich fokussiere mich jetzt.“ „Fehler sind okay – ich lerne“. Fun Fact: Laut ausgesprochen wirkt’s nochmal stärker als nur in Gedanken. Das Gehirn glaubt halt, was es hört.

- Mach’s zur Routine

Abends beim Zähneputzen oder morgens auf dem Weg zur Bahn: Sprich kurz mit dir selbst und frage dich Dinge wie „Was will ich heute erreichen?“ oder „Was habe ich gelernt?“. Selbst wenige Minuten dieser Übung helfen dir, klarzukommen, Entscheidungen zu treffen und mit deinen Emotionen umzugehen – ganz ohne App-Abo oder Achtsamkeits-Workshop.

Fazit

Selbstgespräche sind kein Zeichen, dass du durchdrehst. Sie sind Teil unseres Denk-, Planungs- und Gefühlsapparats. Die Forschung zeigt: Wer mit sich selbst redet – laut oder im Kopf – nutzt ein mächtiges Werkzeug zur Selbststeuerung. Der Schlüssel liegt aber darin, wie wir mit uns selbst sprechen. Freundlich funktioniert besser als fies, wie fast immer im Leben.

Quellen:

Inner Speech: Development, Cognitive Functions, Phenomenology, and Neurobiology