Wie überlebt man im 21. Jahrhundert zwei Tage mit einer Internetstörung? Ich hatte die Möglichkeit, dieses spannende Experiment durchzuführen – dank der freundlichen Unterstützung der Telekom.

Es ist Dienstag, der 21.10.2025, ein stinknormaler Morgen. Nach dem vierten Wecker schaffe ich es endlich, nicht auf Snooze zu tippen, sondern tatsächlich aufzustehen. Es ist 8:27 Uhr und mein Gehirn schreit nach Dopamin. Verständlich, da ich grade eine meiner liebsten Tätigkeiten abgebrochen habe: das Schlafen. Ich ermahne mich dazu, mir meine Glücksgefühle nicht schon morgens durch dämliche Insta-Videos zu beschaffen, denn seit dem Beitrag von Tom über Digital Minimalism versuche ich weitestgehend auf das Scrollen in Sozialen Medien zu verzichten. Mein Handy dient also in den ersten Minuten unter den Lebenden vor allem dazu, meine Kaffeemaschine über eine Alexa-Steckdose einzuschalten und Musik abzuspielen. Zwei Glücklichmacher, die mich trotz Mangel an Reels zuverlässig durch den Morgen bringen.

Doch heute passiert: nichts. Irgendwas stimmt hier nicht. Warum höre ich weder das Rauschen meines Siebträgers noch die High Vibrational Energy Playlist auf Spotify? Ich schlüpfe in meine gefütterten Crocs mit den schönsten Jibbitz der Welt und schlurfe zum Router. Dort erwartet mich ein Anblick, für den ich so früh am Morgen noch nicht bereit war: Blinkende Lichter, die eine Internetstörung anzeigen.

Offline, ob ich will oder nicht

„Ich hab heute kein Internet“, beichte ich beim morgendlichen Call. Eine ziemlich nervige Situation, wenn man für die Arbeit darauf angewiesen ist, online zu sein. Ich rechne (wie immer dank anxiety) mit einer fristlosen Kündigung, stattdessen entgegnet Frank, dass man bei Naturkatastrophen und höheren Mächten wie dieser eben nichts tun kann, als abzuwarten. Zum Glück hat der Chef Humor und ich damit einen freien Tag, den ich nach Belieben gestalten kann. Also stelle ich mir die Frage:

Wie lebt man eigentlich ohne Internet?

Der erste Schritt: die Kaffeemaschine ganz oldschool durch das Betätigen eines echten Schalters einschalten und vorheizen.

Der zweite Schritt: Bei der Telekom anrufen, um möglichst schnell wieder Internet zu bekommen.

Natürlich wurde mir die obligatorische Frage gestellt: „Haben Sie versucht, den Router ein- und auszuschalten?“ – Ich bleibe trotz der Unterstellung von Unfähigkeit freundlich und antworte, dass ich dies bereits getan habe. Es folgt eine Ferndiagnose zur Internetstörung, ein halbherziger Versuch, mir einen neuen Vertrag anzudrehen und schließlich die Ankündigung eines Technikers für den nächsten Tag.

Das sind doch schon mal gute Nachrichten. Jetzt kann ich mich getrost dem simplen Leben widmen. Also zurück zur Kaffeemaschine, die inzwischen mehr als einsatzbereit war, weil ich ewig in der Warteschleife hing. Ich lasse mir das dunkle Glück in meine Lieblingstasse laufen und denke darüber nach, wie ich den Tag gestalte.

Internetstörung als Produktivitätsbooster

Es ist still. Also so richtig still. Kein Podcast-Geschnatter, keine Push-Benachrichtigungen, keine neuen Mails, die mir das Gefühl geben, produktiv zu sein, nur weil ich sie gelesen habe. Ich sitze da, höre das Brummen des Kühlschranks und denke: Aha, also so klingt die analoge Welt. Nach den ersten zehn Minuten dieser Stille wird mir klar, dass ich dringend etwas zu tun brauche. Ich öffne reflexartig mein Handy – und lande natürlich wieder in der Hölle: ich hab kurz vergessen, dass ich ja kein Internet hab. Mein Gehirn ächzt erneut nach Dopamin.

Ich entscheide mich dafür, etwas Sinnvolles zu tun: Ich räume meine Wohnung auf. Nach einer Stunde ist mein Schreibtisch frei von Kaffeeflecken, mein Schmuck sortiert, und ich finde Dinge, die ich seit dem Einzug schon ganz vergessen habe. Ich komme mir vor wie eine Archäologin, die eine längst vergessene Kultur ausgräbt: die der Offline-Menschen.

Echt offline Leben

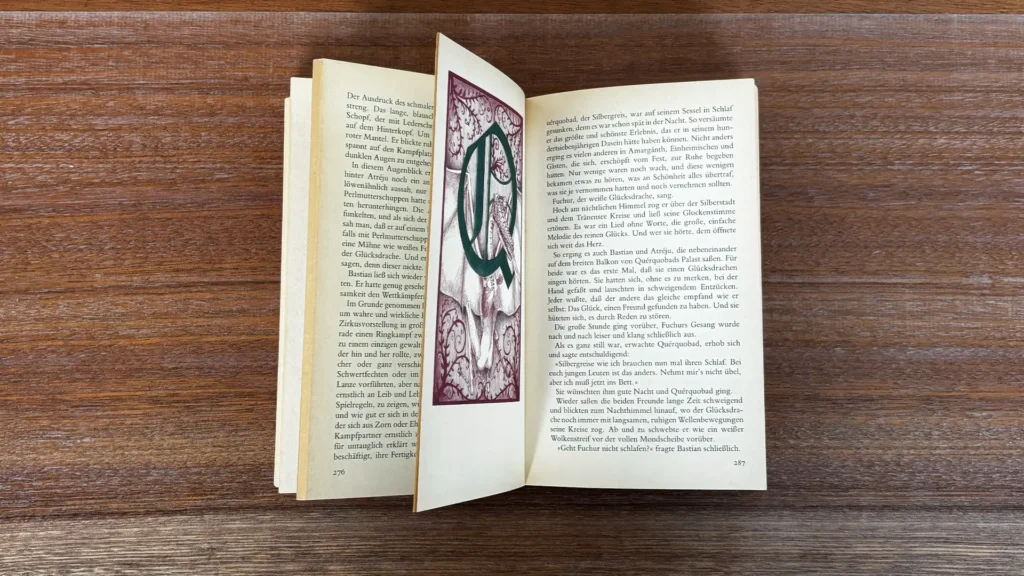

Mittlerweile ist es 13 Uhr. Normalerweise wäre das eine Uhrzeit, zu der ich im digitalen Tunnel verschwinde – zwischen E-Mails, Nachrichten und endlosen Tabs. Stattdessen mache ich mir einen zweiten Kaffee und beschließe, mir ein Buch zu schnappen. Eine Entscheidung, die sich erst seltsam, dann überraschend befreiend anfühlt. Die Unendliche Geschichte von Michael Ende reißt mich tief in eine andere Welt und ich merke, dass ich das gerne häufiger zulassen will. Danke für diesen Reminders, du liebe kleine Internetstörung.

Eine Freundin ruft an: „Hast du Lust, dass ich vorbei komme?“ – und ich freue mich, dass ich es auch ohne Internet hinbekomme, soziale Kontakte aufrecht zu halten. Fck you, Instagram, ich kann das alleine! Ich schalte erneut die Kaffeemaschine händisch ein und amüsiere mich darüber, dass sich an meinem Offline-Tag gerade diese eine Person aus meinem Freundeskreis bei mir meldet, die am Besten im Moment leben kann.

Wir unterhalten uns ganz ohne Ablenkung durch aufploppende Benachrichtigungen über ihr neubegonnenes Studium, über Nahrungsmittelunverträglichkeiten und wie viel Freude es macht, stundenlang Klavier oder Computerspiele zu spielen, weil man währenddessen an wenig anderes denkt. Ich stelle wieder fest: es ist schon ziemlich geil, nicht ständig am Handy zu hängen.

Als sie gegen Abend geht, merke ich, dass der Tag sich irgendwie… echt anfühlt. Kein digitaler Lärm, keine Breaking News, keine algorithmisch ausgewählten Reize. Nur Gespräche, Kaffee, Stille und Putzmittel. Ich sitze noch eine Weile auf dem Sofa und frage mich, wie zum Teufel ich mein Abendessen ohne Netflix zu mir nehmen soll.

Dann fällt mir ein: ich bin im Besitz einer Blueray meines Comfort-Movies „LOL“ und ich bin hyped, den Film zum 34. Mal anzusehen. Ich koche ein köstliches Mahl, schmachte beim Essen den jungen Jérémy Kapone an, schmelze bei seiner Performance von „Little Sister“ komplett dahin und fühle mich auf seltsame Weise zufrieden. Fast so, als hätte ich ein Achievement im Spiel „Erwachsensein“ freigeschaltet.

Gegen 22 Uhr will ich eigentlich schlafen gehen. Aber meine Sucht meldet sich. Nur kurz checken, ob das Internet wieder da ist. Vielleicht geht’s ja wieder. Ich schaue auf den Router – die Lichter blinken immer noch im gleichen hoffnungslosen Rhythmus. Kein Netz. Ich zucke mit den Schultern, lege mich ins Bett und das Handy auf den Nachttisch und schlafe – innerhalb von drei Minuten. Ohne Blaulicht, ohne FOMO, ohne den Drang, irgendwas zu verpassen.

Analog läuft’s besser

Der nächste Morgen beginnt ähnlich ruhig, wie der Tag vorher geendet ist. Ich wache ausgeruht auf, wahrscheinlich durch das fehlende nächtliche Doomscrolling und die Abwesenheit der Nachrichtenflut, die mir erklärt, warum alles schlimm ist.

Der Router flackert immernoch verzweifelt, als wolle er mir sagen: „Ich tue, was ich kann“. Und ich? Ich habe mich inzwischen an das Offline-Leben gewöhnt. Ich mache mir einen Kaffee und genieße das Gefühl, dass meine Aufmerksamkeit mal nicht in 32459 Richtungen gleichzeitig gezerrt wird. Es fühlt sich an, als würde mein Gehirn mal wieder im eigenen Takt laufen, statt im Rhythmus des Algorithmus.

Gegen Mittag klingelt mein Handy: Der Techniker. Er prüft Kabel, murmelt etwas von „Signalstörung im Verteilerkasten“ und nach ein paar Handgriffen leuchten die LEDs am Router wieder sattgrün. Internet da, Problem gelöst.

„So, läuft wieder“, sagt er, und ich nicke dankbar. Aber als ich seine Aussage überprüfe und sich mein Handy wieder mit dem WLAN verbindet, merke ich, dass ich mich gar nicht so sehr freue, wie ich es erwartet habe. Natürlich – praktisch ist’s schon, wieder online zu sein. Aber ein Teil von mir hat sich in diesen 36 Stunden daran gewöhnt, nicht ständig erreichbar, informiert und abgelenkt zu sein.

Zurück im Netz und gleich wieder raus

Ich gehe also wieder online und sofort ploppen zig Nachrichten auf, Updates, Newsletter, Memes, Werbung, News. Ich merke, wie mein Puls leicht steigt. Es ist, als würde das Internet mich mit offenen Armen empfangen und gleichzeitig anschreien: „Willkommen zurück, du hast 36 Stunden verpasst – schau dir sofort alles an! Achso, und geh lieber sicher, dass du auch wirklich ALLES mitbekommst, denn das Leben hat sich in der Zeit komplett verändert“.

Hat es nicht. Natürlich nicht. Alles ist beim Alten. Und genau das ist das Erschreckende. Dieselben Themen, dieselben Posts, dieselbe Empörungsschleife. Ich merke, wie mein Körper sofort wieder in diesen flachen Dauerstress rutscht, den man gar nicht bemerkt, solange man ständig online ist.

Ich mache etwas, das ich vor zwei Tagen noch absurd gefunden hätte: Ich schalte das Internet an meinem Handy wieder aus. Einfach so. Keine Push-Nachrichten, kein Vibrieren in der Hosentasche. Stattdessen greife ich zum Buch, das ich gestern begonnen habe. Die unendliche Geschichte wartet geduldig auf mich – und weils ein echtes, gedruchtes Buch ist, brauch ich dafür auch keine WLAN-Verbindung.

Während ich durch die Seiten blättere, denke ich: Ich hab 36 Stunden ohne Internet überlebt. Das war ein unfreiwilliger Selbstfindungstrip, kein Digital Detox-Retreat auf Sri Lanka. Einfach nur ein zufälliges Experiment, das mir gezeigt hat, dass manchmal ein kaputter Router reicht, um klarzukommen.. Und dass vielleicht gar nicht das Internet das Problem ist, sondern die Art, wie wir es benutzen.